- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

- M

- Mannheim (Jesuitenkirche)

- Mannheim (Jesuitenkirche, Chororgel)

- Maria Luggau (Wallfahrtskirche)

- Meggen (St. Bartholomäus)

- Mellweg (St. Gertraud)

- Mudersbach (Maria Himmelfahrt)

- Mudersbach (ehem. Hausorgel Hiller)

- München (Deutsches Museum, Steinmeyer)

- München (Deutsches Museum, Ahrend)

- Münster (St. Lamberti)

- Münster (Petrikirche)

- Münster (Erlöserkirche)

- Müsen (ev. Kirche)

- N

- O

- P

- Q

- R

- S

- T

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

- Weitere

- Zugabe

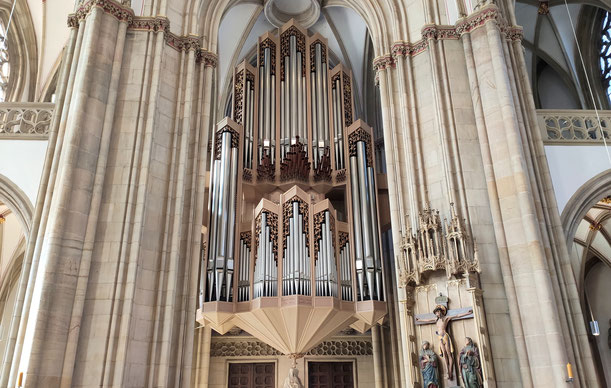

Münster, St. Lamberti

Orgel von Karl Schuke (Berlin), 1989.

Die Lambertikirche in Münster war die durch Kaufleute der Stadt finanzierte Gegengründung zum übermächtigen Dom. Sie erlangte Berühmtheit dadurch, dass an ihrem Turm die Leichname der Anführer der Täufer (Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling, fälschlich oft als Wiedertäufer bezeichnet) nach deren grausiger Folterung und Hinrichtung in Käfigen aufgehängt wurden. Die Nachbildungen der Käfige hängen auch am heutigen Turmbau als Mahnmal „gegen den Abfall von der allein selig machenden Kirche“ und als touristisches Spektakel. Die Originale befinden sich, genauso wie die Folterinstrumente, im Stadtmuseum. Stilistisch ist St. Lamberti eine spätgotische Westfälische Hallenkirche. Der jetzige Bau wurde im ausgehenden 14. Jahrhundert begonnen. Der Turm mit seinem durchbrochenen Helm ersetzte im 19. Jahrhundert einen Vorgängerbau.

Die früheste Nachricht über eine Orgel in St. Lamberti stammt vom 4. Januar 1386, als über die Auszahlung von 8 Pfennigen für den Organisten und den Bälgetreter berichtet wird. Ähnliche Nachrichten sind aus den Jahren 1436 und 1481 überliefert. Während der Wiedertäuferherrschaft wurden alle Orgeln – mit Ausnahme derjenigen im Hause des „Königs“ – zerstört. Danach fand schon 1538 wieder eine Orgel in der Lambertikirche Aufstellung, sie wurde von Meister Gosen angekauft und stand auf der Nordseite des Chores auf einer Empore oberhalb der Chorschranke. 1573 wurde mit Arndt van Mill alias Lampeler (’s Hertogenbosch) der Vertrag zum Bau einer neuen Orgel geschlossen, die wohl um 1580 fertiggestellt war. Das Instrument besaß 25 Register auf drei Manualen und Pedal und hatte Springladen. Über die Bezahlung des Werks kam es zu einem Streit, der erst 1599 beigelegt war. Die Orgel stand auf einer neuen Westempore. In den folgenden Jahrhunderten wurden an dem Instrument mehrere Reparaturen und Veränderungen vorgenommen: 1643 durch Henrich Posthovell (Wolbeck), 1656/57 von einem Orgelbauer namens Schmidts, 1681/82 von Hermann Deitmaring, 1720 durch den Orgelmacher Merten und 1769 von Sprinckmühle. 1821 wurde die Orgel nach St. Mariä Himmelfahrt Alstätte (Kreis Ahaus) übertragen, wo sie 1919 durch einen Neubau ersetzt wurde.

1821 wurde die 1784 von Melchior Vorenweg (Menden) gebaute Orgel aus der Kirche des inzwischen säkularisierten Münsteraner Minoritenklosters (heutige Apostelkirche) angekauft. Sie hatte 31 Register und drei Manuale. 1867 wurde die Orgel durch den Albersloher Orgelbauer Ludwig Bengesdorf, der zuvor bei Vorenweg gearbeitet hatte, repariert und umgebaut. Nach dem Turmneubau gestaltete Friedrich Fleiter (Münster) diese Orgel bis 1892 grundlegend um. Sie erhielt ein neugotisches Gehäuse; die Schleifladen wurden beibehalten und mit einer pneumatischen Registersteuerung versehen. 1908 verdoppelte Fleiter die Registerzahl auf 50 und elektrifizierte die Traktur.

Bereits fünf Jahre nach der Kriegszerstörung 1944 lieferte die Werkstatt Franz Breil (Dorsten) eine Orgel, die eine Teilrealisierung des von Rudolf Reuter erstellten Dispositionsentwurfs darstellte. Die ungünstigen akustischen Bedingungen auf der nördlichen Seitenempore und das zeitbedingt mangelhafte Material führten 1987 zum Entschluss der Gemeinde, eine neue Orgel in Auftrag zu geben.

Diese stammt aus der Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke GmbH, damals unter Leitung von OBM Ernst Bittcher. Das etwa vier Tonnen schwere Instrument, das ohne Empore und Bodenstütze im Mittelraum des Turmjochs schwebt (nur durch die seitlichen Zugänge an den Säulen und Emporen befestigt), wurde von Mai 1987 bis April 1989 in der Berliner Werkstatt und von Mai bis September 1989 an seinem jetzigen Ort errichtet, so dass am 16. September 1989 die festliche Einweihung der Orgel unter Pastor Ferdinand Hälker gefeiert werden konnte.

Die Disposition der 3930-Pfeifen-Orgel entwarf Prof. Ludwig Doerr (Freiburg), als Hauptintonateur wirkte Klaus Bukowski (Fa. Schuke), das Gehäuse und die Schnitzarbeit wurden von Erich Brüggemann (Winsen a. d. Luhe) gefertigt. Die Mensuren legte Wolfgang Kobischke fest. Die Pfeifen wurden aus 40- bis 75-prozentigen Zinn-Blei-Legierungen gegossen, die Holzpfeifen bestehen aus Kiefern- und Ahornholz. Die Trompeteria musste aus Stabilitätsgründen aus Kupfer ausgeführt werden.

Die Werke sind folgendermaßen verteilt: Unter bzw. hinter dem Spieltisch befindet sich das Positiv als Unterwerk bzw. Rückpositiv, über dem Spieltisch liegen die Trompeteria, das Hauptwerk und zuoberst das Schwellwerk; rechts und links die beiden Pedaltürme. Am Gesims des Unterwerks ist folgendes Chronogramm zu lesen: „Cantate DoMIno VIVa VoCe IVgIter IVbILate CantICIs noVIs“ („Singt dem Herrn mit lebendiger Stimme, preiset ihn allezeit mit neuen Gesängen“, darin ist die Jahreszahl 1989 enthalten).

2006 fand eine Generalüberholung und Erweiterung durch die Erbauerfirma statt: Es kamen Sub- und Superkoppeln, ein Röhrenglockenspiel (2008; im Chorumgang) und eine Kontraposaune 32' hinzu. Im Schwellwerk wurden Bourdon 8' und Voix humaine 8' hinzugefügt, die vom IV. Manual aus elektrisch angesteuert sind. Außerdem wurde eine moderne Setzeranlage eingebaut.

Die St.-Lamberti-Orgel ist gehört zu den architektonisch bedeutendsten Instrumenten des neueren Orgelbaus – mit der zwischen den Säulen „schwebenden“ Lösung fügt sie sich optimal in den Raum ein. Und auch klanglich bietet sie eine ausgesprochen vielseitige Palette an Klangfarben, sie ist sehr präsent im Raum ohne erdrückend zu sein.

I. POSITIV | C–a³

Principal 8'

Gedackt 8'

Quintade 8'

Oktave 4'

Blockflöte 4'

Doublette 2'

Sesquialtera 2f.

Larigot 1 1/3'

Scharff 4f. [1']

Dulcian 16'

Cromorne 8'

Tremulant

Koppel IV–I

Koppel III–I

Sub I [2006, durchkop.]

II. HAUPTWERK | C–a³

Principal 16'

Oktave 8'

Rohrflöte 8'

Gambe 8'

Oktave 4'

Koppelflöte 4'

Quinte 2 2/3'

Oktave 2'

Mixtur maj. 4-7f. [2']

Mixtur min. 4f. [2/3']

Cornett 5f ab fº

Trompete 8'

Trompete 4'

Tremulant [2006]

Koppel IV–II

Koppel III–II

Koppel I–II

III. SCHWELLWERK | C–a³

Bordun 16'

Holzprincipal 8'

Flute harm. 8'

Salizional 8'

Voix celeste 8' ab cº

Oktave 4'

Flute octaviante 4'

Nazard 2 2/3'

Octavin 2'

Tierce 1 3/5'

Mixtur 5-6f [2']

Basson 16'

Trompette harm. 8'

Hautbois 8'

Clairon 4'

Tremulant

Koppel IV–III

Sub III [2006, durchkop.]

Super III [2006, durchkop.]

Cymbelstern

IV. TROMPETERIA | C–a³

Span. Trompete 16'

Span. Tromp. 8'

Bourdon 8' (SW) [2006]

Voix humaine 8' (SW) [2006]

Tremulant für B.+V.h. [2006]

Super IV

PEDAL | C–f¹

Untersatz 32'

Principalbaß 16'

Subbaß 16'

Oktavbaß 8'

Gedacktbaß 8'

Choralbaß 4'

Nachthorn 2'

Hintersatz 5f [4']

Kontra Posaune 32' [2006]

Posaune 16'

Trompete 8'

Trompete 4'

Koppel IV–P

Koppel III–P

Koppel II–P

Koppel I–P

Super IV–P

Super III–P

Super II–P

Super I–P

Röhrenglocken dº–g²: an alle Werke koppelbar, auch 4' [2008].

Elektronische Setzeranlage mit 4000 Setzerkombinationen und USB-Anschluss, Registercrescendo [2006].

Schleiflade, mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur.

D-48143 Münster | Lambertikirchplatz

Quellen und Literatur: 600 Jahre Orgeln in St. Lamberti. Zur Einweihung der neuen Schuke-Orgel in der Stadt- und Marktkirche St. Lam-berti, Münster 1989 ⋄ Eigener Befund.

Nr. 15 | Diese Orgel habe ich zum ersten Mal am 20.07.1996 gespielt.

© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 29.06.2023.

www.orgelsammlung.de

© Dr. Gabriel Isenberg, 2023